À la suite de l'Affaire Dreyfus, qui, comme on l'a souvent dit, avait vu la naissance d'une nouvelle catégorie sociale, celle des intellectuels, le peuple avait pris sa place dans l'univers mental de ceux-ci. Le déroulement de l'Affaire leur avait fait percevoir le peuple comme l'agent historique capable de d'impulser une nécessaire rénovation sociale1. D'où, chez eux, l'idée de faire l'éducation de ce peuple pour lui permettre de remplir sa mission. Ce faisant, ils s'inscrivaient dans une longue et ancienne tradition. Pour nous borner à la Troisième République, les initiatives avaient été nombreuses, tantôt dues à des individus, tantôt à des organisations, au premier rang desquelles la Ligue française de l'enseignement, tantôt sous forme de cours subventionnés par des municipalités. À l'imitation de l'Angleterre, la France avait aussi connu, quelques années durant, l'Extension universitaire, cours populaires organisés et donnés par des professeurs de l'enseignement supérieur. Mais c'est à Georges Deherme et à sa revue, La Coopération des Idées, que revient l'initiative de créer une Université populaire. Toutefois, il entendait lui donner une extension qui l'apparentait plutôt aux Maisons du peuple telles qu'elles existaient en Belgique. De plus, il entendait regrouper autour de l'établissement qu'il avait fondé les autres universités populaires ; or celles-ci aspiraient à une autonomie complète. Aussi, lors de la constitution définitive d'une société des universités populaires, en 1900, ce fut Charles Guieysse qui en devint le secrétaire général.

En outre, des conceptions et des perspectives très différentes étaient apparues chez les promoteurs du mouvement. Pour les uns, il s'agissait essentiellement de concilier les classes sociales, de combler le fossé existant entre la bourgeoisie républicaine et la classe ouvrière et de renforcer ainsi le régime politique et surtout l'ordre social existant. C'était le cas, par exemple, de Gabriel Séailles, professeur d'histoire de la philosophie à la Sorbonne, militant laïque et socialisant, qui s'exprimera ainsi dans les Cahiers de la Quinzaine :

Il semble que l'ère des Apocalypses soit close, que l'on soit las de faire lever l'image de la Jérusalem terrestre dans le fracas des mots sonores, dans la fumée des pipes et les vapeurs de l'alcool, au moment même où les corps s'intoxiquent, où les nerfs se détraquent, où l'homme détruit dans son intelligence et dans sa volonté les instruments nécessaires de sa délivrance. Les travailleurs en ont assez d'attendre le Messie, qui s'appelle aujourd'hui la Révolution, [qui] fera pour eux par un miracle soudain ce qu'ils n'auront pas su faire eux-mêmes ; ils découvrent l'illusion de cette providence sans dieu que l'on charge des effets sans cause. Ils veulent commencer quelque chose, se mettre à l'œuvre.2

En somme, les Universités populaires apportaient quelque chose de concret pour remplacer l'ancienne attente messianique de la Révolution sociale. Et Séailles de se réjouir de ce rapprochement des savants et des ouvriers qui permettrait de « travailler tout à la fois et à la paix sociale et à l'affranchissement du peuple3. » En éduquant le peuple, qui constituait la base même du régime républicain, en le gagnant aux principes de la démocratie, les Universités populaires l'amenaient à soutenir d'une manière consciente les progrès de la République.

À l'opposé, certains entendaient, par ce mouvement, faire les premiers pas vers une République sociale et gagner à sa cause les masses populaires. D'où, dès le début, en 1899, des malentendus, des tensions et des conflits entre les uns et les autres. Dans un premier temps, les socialistes s'étaient méfiés des Universités populaires qui leur paraissaient être des organisations recherchant la réconciliation des classes et la paix sociale. Puis un certain nombre de dirigeants socialistes : Jean Allemane, bientôt suivi par Jean Jaurès, leur avaient accordé leur appui, de même que certains cercles anarchistes. Mais l'opposition des guesdistes demeurait totale, comme le montrent ces propos de Paul Lafargue, en 1900 : « Que les bourgeois qui s'intéressent aux universités populaires en aient conscience ou non, ce mouvement est un essai de captation intellectuelle de la classe ouvrière et une tentative pour donner à l'idéologie bourgeoise une nouvelle prise sur le cerveau ouvrier. »4 Néanmoins, on estime que deux tiers des Universités populaires ont été créées à la suite d'une initiative d'ouvriers et de Bourses du travail. Une évolution que relèvera avec plaisir Charles Guieysse, vers 1901 : « Par le jeu naturel des facteurs sociaux, les UP sont devenues des institutions ouvrières ; et ce qui est maintenant clairement leur raison d'être, c'est la lutte de classe et non la fusion des classes. » Dans leurs programmes prédominaient l'économie sociale, l'histoire politique, l'hygiène domestique et industrielle, en un mot « tout ce qui peut servir directement la cause de l'émancipation ouvrière »5.

La Société pour l'enseignement supérieur populaire et l'éducation mutuelle (c'était son titre officiel, généralement simplifié par ses membres en : Société des Universités populaires) réunissait en son sein, à l'échelle nationale, toutes les organisations locales, portant souvent des noms autres que celui d'université populaire. Il en existait généralement une par localité, en province, et une ou parfois plusieurs dans la plupart des arrondissements de Paris. Le mouvement a connu une phase de croissance jusqu'en 1902, suivi d'une certaine stagnation jusqu'en 1904, qui marque le début d'un déclin qui se poursuivit jusqu'à la disparition des dernières6. À la fin de 1901, on en avait compté 124 en France, avec quelque 50 000 adhérents, ce qui n'est pas négligeable, si l'on compare cet effectif avec celui de la Confédération générale du travail (CGT) : pas beaucoup plus que 100 000 membres.

Ces Universités populaires se rattachent à un mouvement beaucoup plus général, européen ; l'exigence d'une éducation populaire, variable dans ses formes et ses contenus, apparaît un peu partout, dans les différents États de l'Europe.

James Guillaume a rejoint l'Union populaire du 14e, l'arrondissement où il habitait, 164 boulevard du Montparnasse. Le boulevard marquait la limite nord du 14e et les maisons en face de la sienne appartenaient déjà au 6e. Comme il a joué un certain rôle dans cette « UP », il semble, après la liquidation de celle-ci, le 4 décembre 1910, avoir pu récupérer ses archives, ou tout au moins un reste de celles-ci ; elles devaient être classées dans des portefeuilles, à en juger d'après les perforations et les marques qui subsistent sur nombre de ces pièces. Tout cela est extraordinairement dispersé dans les fonds Guillaume de Neuchâtel7. Ces pièces permettent toutefois, malgré leur caractère décousu, de se faire une idée et même de retracer, très incomplètement certes, la naissance et l'activité de cette UP depuis sa fondation, avant même que Guillaume y participe. Elles sont d'autant plus précieuses que rares sont les archives d'universités populaires à nous être parvenues. En essayant de dresser une esquisse de celle du 14e, nous retrouverons quelques-uns des grands problèmes qui ont été ceux de l'ensemble du mouvement.

L'UP du 14e a célébré le quatrième anniversaire de sa fondation par une fête, le dimanche 26 octobre 19028. Elle avait été fondée par Pauline Kergomard, née Reclus (1838-1925), qui était une cousine d'Élisée et d'Élie Reclus ; spécialiste de l'éducation de la petite enfance, elle deviendra inspectrice des écoles maternelles. Si on en croit un écrit beaucoup plus tardif de James Guillaume, le poète Maurice Bouchor, Ferdinand Buisson et le futur député radical-socialiste Théodore Steeg compteraient aussi parmi les fondateurs9. La plus ancienne convocation, retrouvée plusieurs années plus tard par un membre qui avait accès aux archives de l'association, invitait à une inauguration de l'UP, le 18 décembre 1899, rue Froidevaux 6310. La première séance proprement dite s'était tenue le dimanche 7 janvier 1900. Selon le programme, elle avait débuté dans l'après-midi par le « tirage des rois », pour se poursuivre à 20 h 15 par une « soirée musicale et dramatique », sous la direction de Joanni Perronnet. Elle comportait un concert avec des cantatrices de l'Odéon et du Théâtre Lyrique, interprétant divers morceaux du même Perronnet ainsi que le Noël païen de Jules Massenet ; suivaient quelques déclamations auxquelles s'ajoutait une saynète de Gyp, pseudonyme de Sibylle de Riqueti de Mirabeau, comtesse de Martel, femme de lettres alors à la mode. Rien de subversif et de très original dans cette première séance, destinée à attirer du public. Le lundi 8 janvier, c'est la première soirée éducative : une causerie de M. Mouton sur les parasites animaux. Une des premières réunions du Comité d'initiative se tient chez Pauline Kergomard, le 16 janvier. À l'ordre du jour, « Le titre à donner à l'œuvre, l'État interdisant celui d'Université ». En effet, forte de son monopole universitaire, la République voulait s'opposer à la création d'universités catholiques, ce qui, bien sûr, l'empêchait de reconnaître des universités « populaires ». D'où le titre officiel de leur association nationale, relevé plus haut, et celui adopté par la nouvelle société locale, Union populaire du XIVe, auquel on ajoutera souvent, entre parenthèses, comme le feront les autres UP, la mention Université populaire ; on jouera aussi sur le double sens du sigle UP, avec la tolérance bienveillante de l'État. Autres points à l'ordre du jour, le 16 janvier : la location d'une salle, l'achat d'un piano ainsi que l'établissement du programme des conférences pour le mois de février11.

Les quelques pièces de cette période qui nous sont parvenues confirment ce que nous avons déjà vu sur le mouvement général des UP. Dans une lettre à un ancien camarade de collège, un certain L. Lévy écrit, le 12 mars 1899 :

Ce n'est pas pour vous parler de l'Affaire que je vous écris, quoiqu'elle soit cependant la cause de mes réflexions. Vous avez organisé des lectures et réunions pour ouvriers et c'est de cela que je voudrais parler avec vous ; l'idée m'est chère depuis longtemps, et dans l'allocution que j'ai dû improviser il y a quelque vingt-trois ans, en inaugurant les cours de l'Union de la Jeunesse française, j'avais déjà esquissé un programme qui est resté dans les limbes. 12

C'est ce dont il aimerait discuter, offrant ses services comme conférencier, professeur, lecteur et pianiste. Difficile de savoir quelque chose de l'auteur et du destinataire de la lettre, mais on y relève une certaine relation entre l'Affaire Dreyfus et les projets d'instruction populaire.

Autre pièce : une lettre d'un membre de la Commission des conférences populaires, créée au sein de l'Association générale des étudiants, qui désire collaborer « au mouvement d'éducation démocratique »13. Le docteur Zielinski, Place de la Nation, se propose pour une conférence sur la misère et l'hygiène : « Je désirerais démontrer aux prolétaires que malgré le surmenage physique et la misère qui occasionnent forcément nombre de maladies, ils pourraient améliorer leur santé, même dans la société actuelle, s'ils avaient connaissance des règles d'hygiène. Depuis que je suis naturalisé français, je voudrais de tout mon cœur être utile au prolétariat français et contribuer à son réveil. » Il allait donner sa conférence à l'UP du Faubourg Saint-Antoine où il donnait aussi des consultations d'hygiène14. On voit apparaître ici les préoccupations sociales, qui s'affirmeront de plus en plus.

Le reliquat des archives de l'UP du 14e dont nous disposons, très dispersé comme on l'a vu, rend impossible de retrouver les compositions successives de son comité durant les dix années de son existence. Les cartes postales adressées par certains correspondants permettent toutefois de retrouver le nom du secrétaire ou du président du moment. De même, il est impossible de dresser une liste des conférences, causeries, soirées littéraires et musicales ou autres activités de l'UP, sinon de façon ponctuelle, grâce à des lettres ou à de rares convocations. Pourtant, il semble bien qu'à certaines époques tout au moins, les membres aient reçu des programmes imprimés avec la liste des conférences prévues, mais ils ne nous sont pas parvenus. En 1916, James Guillaume, au cours des derniers mois de sa vie, se rappelait encore le nom des trois secrétaires successifs de son UP : Alfred Blanc, qui avait été quelque temps instituteur congréganiste ; quand il décida d'émigrer à San Francisco, il trouva alors nécessaire d'épouser sa compagne et James Guillaume fut de la noce : cérémonie à la mairie, suivie d'une excursion à Robinson puis, le soir, d'un grand dîner chez les « nouveaux époux ». Les successeurs -- Guillaume ne se rappelle plus dans quel ordre -- furent Laurent et l'instituteur Damien15.

En 1902, l'UP du 14e semble avoir connu une crise conduisant à la démission d'une partie du comité ; les bribes de correspondance à ce sujet ne permettent guère d'en dessiner le déroulement. Le 22 juin, l'un des démissionnaires transmet au comité divers renseignements relatifs à d'éventuels conférenciers et ajoute que ces notes permettront de voir :

1. Que Gramont et ceux qui prétendent que tous les membres démissionnaires du Comité de l'UP se sont surtout occupés à se tourner les pouces, sont des fumistes ; 2. Que lesdits démissionnaires ne se désintéressent point de l'UP ; 3. Que lesdits démissionnaires ne demandent pas mieux que de vous seconder dans le recrutement des conférenciers, surtout depuis qu'ils ont vu que l'UP ne va pas cesser d'être entre les mains de camarades sérieux, comme vous et vos cinq collègues de la commission.16

Le 2 juillet, Auguste Keufer, le secrétaire de la Fédération française des travailleurs du livre de la CGT, au sein de laquelle il représentait l'aile réformiste, en tant qu'adhérent de l'UP du 14e s'excusait de ses absences aux séances et ajoutait : « De tout cœur je souhaite que l'union renaisse, que la confiance anime vos adhérents et que chacun apporte son concours volontaire et fasse un peu de sacrifices pour assurer l'existence et le fonctionnement de l'UP. »17

D'autres documents montrent qu'au cours de l'été la crise semble s'être résorbée et et apportent quelques appréciations politiques. À en croire la lettre d'un ancien membre du comité, l'UP serait finalement tombée entre les mains de ceux auxquels elle aurait dû, dès le début, appartenir :

Les militants de la première heure, M^me^ Kergomard, Bouchor, Steeg et nous étions attristés et parfois découragés de voir que les ouvriers -- les vrais -- que nous avions surtout visés venaient si peu à nous et qu'il fallait nous contenter d'un tas de petits bourgeois plus ou moins racornis qui venaient chez nous tuer leurs soirées, pour faire plutôt des économies de chauffage et d'éclairage que pour s'imprégner des idées que nous voulions jeter dans la circulation. Impossible de mettre en vibration ces gens-là qui non seulement ne nous aidaient pas à recruter l'élément ouvrier mais semblaient le redouter et auraient voulu monopoliser notre chère UP au profit exclusif de leur petit égoïsme. 18

Une fois débarrassé de ces gens, « Votre nouveau comité sera plus à même que nous d'aller plonger ses racines dans les vrais milieux qu'il faut rechercher, et votre soudure avec l'Avenir de Plaisance est un véritable mariage d'inclination que vous avez réalisé alors que nous l'avions tenté infructueusement ou dans de mauvaises conditions qui n'ont donné aucun résultat. »19 Cet Avenir de Plaisance était une société civile coopérative de consommation, fondée en 1873, rue Niepce, dans ce quartier où l'UP aura ses deux sièges successifs ; à partir de 1893, des socialistes du parti allemaniste y avaient exercé une certaine influence. L'Avenir organisera, avec l'UP, en décembre 1902, une fête enfantine.20

Une lettre de l'été 1902, dont il manque malheureusement la fin, ce qui empêche d'en identifier l'auteur, reprend la même argumentation.

Mon cher camarade, Je suis extrêmement heureux d'apprendre les progrès de l'UP. Ces progrès ne me surprennent pas au point de vue général, parce que j'ai toujours pensé que les œuvres de ce genre ne peuvent réussir qu'à condition d'être dirigées surtout par des travailleurs. Lorsque, pendant quelques semaines, il m'a semblé que vous alliez tous vous laisser mener par des petits bourgeois comme Gramont, M^me^ Vialla, etc., j'ai été fort inquiet. Mais dès que j'ai vu Briat, les frères Dreyfus, et vous, mettre la main à la pâte, j'ai été amplement rassuré. Il faut d'ailleurs que l'avenir de l'UP soit bien évident, pour que nous puissions vivre pendant cette terrible saison actuelle, où tant d'autres UP sont forcées de fermer faute d'auditeurs et de conférenciers. [...] Bravo aussi pour avoir élu deux citoyennes dans le bureau. Il faut que toujours et partout nous affirmions notre Féminisme.21

À ce propos, on mentionnera cette pétition, signée d'une douzaine de femmes mais malheureusement non datée, adressée au comité de l'UP : « Considérant que l'UP est pour la femme un lieu transitoire entre son foyer et la vie sociale [...], Attendu que sa présence assidue aux conférences en aussi grand nombre que les hommes prouve l'intérêt qu'elle y porte », les signataires demandaient plus de conférencières, au moins 3 sur les 13 séances prévues. Ce rôle des UP comme lieu et moyen de socialisation des femmes au foyer mérite d'être souligné.

Celle du 14e s'en souciait et n'hésitait pas à proposer des sujets touchant de près à leurs préoccupations. C'est ainsi qu'en avril 1903 elle avait demandé à Nelly Roussel, libre penseuse et féministe, adepte du contrôle des naissances, un exposé sur la prudence procréatrice22. D'autres conférences seront programmées en 1905, sur l'hygiène de la femme enceinte, sur l'évolution du mariage et du divorce jusqu'à nos jours et sur les modifications souhaitables de la législation en ces matières, enfin, le 24 juin 1905, une causerie contradictoire sur le travail des femmes à domicile et par entreprises par deux représentantes du syndicat des fleuristes23.

Même si l'UP du 14e avait mis fin à la prédominance des petits bourgeois, elle se trouvait confrontée à un problème : comment attirer un public régulier à ses conférences, comment le fidéliser et assurer sa croissance. À la fin de 1902, l'un des organisateurs relevait l'affluence des auditeurs aux soirées avec projections lumineuses.

Vous conviendrez avec moi que nous avons là un moyen de rendre nos réunions plus suivies que nous aurions tort de ménager. Ne transformons pas trop en études souvent fatigantes ces conférences. Nous devons instruire, oui, mais de façon agréable. Plus d'école après l'atelier, mais des causeries qui seront d'autant mieux écoutées qu'elles seront moins scientifiques ou plutôt moins techniques. Varions aussi le plus possible et petit à petit le goût de choses sérieuses se développera et nous pourrons leur donner la prépondérance. Pour le moment, notre but étant d'attirer le plus d'adhérents, ce serait aller contre lui que vouloir imposer des matières qui ne plaisent pas. Il faut une certaine habitude du chemin, la certitude de trouver un sujet intéressant pour faire quitter le foyer après une journée de fatigue, et pour venir entendre des considérations historiques ou législatives ou hygiéniques dont la majorité se désintéresse ; il faut une certaine culture, un entraînement ! Donc, pour me résumer, groupons... puis entraînons. Notre lanterne de projection prendra plus de papillons que l'histoire des législations ouvrières. C'est triste, mais c'est comme ça. »24

Autre moyen d'attirer les adhérents : les séances récréatives du dimanche après-midi ou du samedi soir, propres à créer des liens entre les participants et à faire naître une nouvelle sociabilité populaire, un élément auquel James Guillaume sera particulièrement sensible. Comme on l'a vu, la longue maladie de sa femme l'avait tenu à l'écart de toute activité sociale durant toute l'année 1901 et le début de 1902. C'est le 15 octobre de cette dernière année que l'on trouve, sous sa plume, la première mention de l'UP, dans une lettre à ses sœurs : « J'ai été un soir à l'Université populaire du 14e ; je n'y connaissais personne, et il m'a fallu du courage pour y rester, car ce que j'entendais là ne m'apprenait rien. » Mais, le 29 décembre de la même année, il annonce, toujours à ses sœurs, qu'il y fera, en février prochain, une conférence sur les fêtes de la Révolution. Pour illustrer son propos, il fait répéter à la chorale de l'UP des hymnes de Marie-Joseph Chénier et de François-Joseph Gossec. Le 2 janvier 1903, il confie, toujours à ses sœurs : « Ces braves gens du 14e me plaisent beaucoup ; quand je suis avec eux, cela me rappelle les soirées familières de l'Internationale, au Locle et ailleurs, au temps de cette Fédération jurassienne que Kropotkine a tant admirée. »25

Avec ce dernier, il est plus explicite :

Je me suis mis en relations, pendant tout cet hiver, avec un petit groupe formé dans mon arrondissement sous le nom d'Union populaire du XIVe arrondissement ; et j'ai trouvé là un milieu qui ressemble beaucoup à ceux qu'ont été les sections de la Fédération jurassienne, au Locle de 1866 à 1872, à Sonvilier, etc. J'y ai fait quelques conférences, les unes sur la Révolution française, les autres sur l'Internationale, et toutes les idées que j'ai énoncées ont trouvé un chaleureux écho. Je voudrais qu'on pût créer dans d'autres quartiers de Paris des foyers analogues de socialisme populaire, en dehors de l'embrigadement de partis qui militent sur le terrain plus spécialement politique ; et je désirerais trouver quelques jeunes gens auxquels je puisse transmettre, avant de m'en aller, le petit flambeau -- tout vacillant et faible qu'il soit -- que je tiens encore dans mes mains.26

Pour la semaine du 19 au 25 octobre 1903, on connaît l'agenda de l'UP du 14e, située 5 rue du Texel : lundi 19, Le poème des gueux de Jean Richepin, par J. Cohen ; mardi 20, réunion mensuelle du comité ; mercredi 21, assemblée générale ; jeudi 22, à 2 heures de l'après-midi, 63 rue Froidevaux, grande fête sous la présidence du citoyen Fournière, avec le concours de Maurice Bouchor ; vendredi 23, le Conseil supérieur du travail, par Edmond Briat27. Ce Conseil supérieur du Travail, créé par Alexandre Millerand en septembre 1899, réunissait des délégués élus par des syndicats ouvriers et des représentants patronaux. Briat, mécanicien de précision, créateur d'une coopérative de production en mécanique de précision, membre de la coopérative l'Avenir de Plaisance, syndicaliste, était une personne qualifiée pour parler de l'institution due à Millerand et fortement contestée par la CGT.

Ajoutons que l'UP donnait à ses membres l'occasion de fréquenter le Théâtre Antoine, comme le montre l'envoi par le théâtre de 16 places en 4 loges, pour le prix de 16 fr.28

Au début de l'été 1903, Guillaume avait expliqué à Kropotkine les perspectives dans lesquelles il travaillait :

Au-dessus et en dehors des manœuvres parlementaires, ce que je crois efficace (relativement) et ce qui m'intéresse, c'est la propagande dans les masses populaires, par le moyen des Universités populaires et des organisations syndicales ; propagande qui doit faire comprendre que l'émancipation de la raison est inséparable de l'émancipation du travail. Dans le milieu du 14e où je vis, j'ai rencontré des éléments dont plusieurs sont très bons, et qui, comme j'ai déjà dû te l'écrire, me rappellent ceux que nous avions autrefois dans les sections des Montagnes. Il s'est formé entre un certain nombre de ces hommes du peuple et moi des relations tout à fait cordiales, égalitaires et fraternelles ; non seulement avec eux, mais avec leurs familles, femmes et enfants. Par exemple, dimanche 14 [juin], je suis allé à Versailles, à l'Université populaire de cette ville, répéter une conférence sur les fêtes de la Révolution française que j'avais déjà faite cet hiver dans plusieurs U. P. de Paris ; une trentaine de membres (hommes femmes et enfants) de notre U. P. du 14e, formant le choral m'y ont accompagné pour exécuter les chants de la Révolution pendant la conférence ; et ç'a été en même temps une excursion à la campagne ; nous avons déjeuné et dîné tous ensemble avec nos provisions, très gaiement ; après la conférence, nous nous sommes promenés en cortège dans le parc (c'était la Fête-Dieu) en chantant l'Internationale et la Carmagnole, etc. ; la journée a été très belle et réconfortante, chacun y a fait provision d'enthousiasme. Mais on ne se contente pas de schwärmen [s'enthousiasmer] pour la Révolution ; on cherche véritablement à s'instruire, à cultiver son esprit, à répandre le goût des jouissances artistiques, etc. ; et je crois que les U.P., enlevées aux mains des bourgeois philanthropes qui les ont fondées, et dirigées par les ouvriers eux-mêmes et par des socialistes conscients, peuvent devenir une bonne école. En tout cas, elles me rendent à moi le service d'occuper, pour une part, mon esprit et mon cœur.29

Le dimanche 30 août 1903, Guillaume, en visite en Suisse, avait été invité par le cercle d'étude des jeunesses socialistes de La Chaux-de-Fonds. Il en profita pour transmettre à ses auditeurs le salut fraternel de cette UP du 14e qui poursuivait les mêmes buts que le groupe qui l'avait invité. « Les U. P., nous a dit J. Guillaume, du moins celle du 14e où il habite, après s'être débarrassées de la teinte philanthropique trop accentuée du début sont devenues des institutions socialistes très conscientes de leur idéal communiste. Cette révélation inattendue a provoqué un sensible plaisir aux camarades présents ; ceux-ci chargent J. Guillaume d'être auprès des U. P. du 14e l'interprète de leurs sentiments socialistes et de leurs fraternels saluts30. » Outre cette habile entrée en matière, cet article a l'avantage de nous montrer quelle était l'attitude de Guillaume par rapport à la période quelque peu « philanthropique » des premières UP.

À l'automne 1903, ses activités se multiplient, à l'UP et ailleurs. Le lundi 5 octobre, c'est un exposé sur l'histoire du calendrier, avec des développements sur le calendrier révolutionnaire, dont il est un fervent partisan. Le mercredi 7, c'est à l'UP du 13e, celle de Buisson, qu'il tient sa troisième conférence aux étudiants russes sur l'Internationale ; il est traduit en russe par Marie Goldsmith, dont il a a fait la connaissance peu auparavant. Le lendemain, c'est une causerie à la Bourse du travail, toujours sur l'Internationale31. Le 15 octobre, il envoie à ses sœurs une carte postale illustrée, « À bas les calottes ! », représentant quelques têtes de curés, de moines et d'officiers. « Voici une carte postale illustrée à placer dans votre collection, si vous en avez une. » On ne sait si les sœurs ont apprécié, mais il ajoute : « J'en ai fait acheter 100 par notre U.P. pour la propagande. »32

L'UP du 14e ne se borne pas aux conférences ; elle a aussi des activités récréatives où se développe, on l'a dit, une nouvelle sociabilité populaire. C'est ainsi qu'à Noël 1903 elle organise un petit réveillon laïque dans son local, 2 fr. 25 par personne, chacun étant tenu d'apporter son couvert et un peu de vaisselle, tandis que les adhérentes préparent le repas pour neuf heures et demie. Le journaliste et écrivain Lucien Descaves s'y est rendu et lui a consacré un article du Journal. Il n'y arrive qu'à minuit, tout en méditant sur les difficultés des UP à attirer et mobiliser les ouvriers. Mais laissons-lui la parole :

Je ruminais ces pensées en m'acheminant vers la rue du Texel, une triste petite rue du Faubourg, voisine du cimetière Montparnasse et perpendiculaire à la rue de Vanves. La salle des réunions de l'Université populaire du quatorzième est située au fond d'une cour ; elle peut contenir une centaine de personnes. Une estrade, un poêle, une bibliothèque, des chaises ; au mur, quelques affiches illustrées, deux bas-reliefs en plâtre, un portrait de Victor Hugo... c'est tout, et ce n'est pas assez. J'aimerais plus de lumière et d'agréments décoratifs. [...]

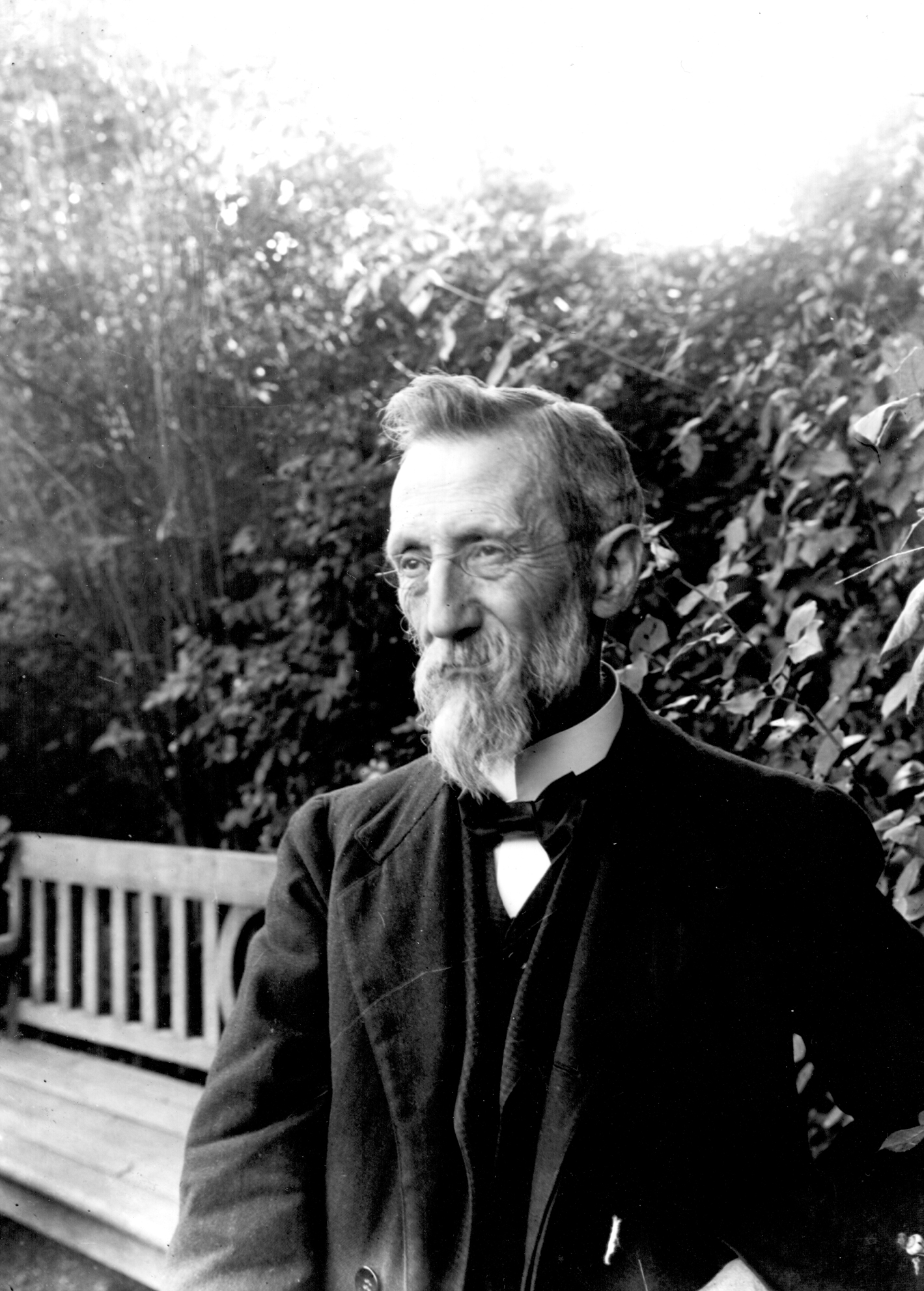

À l'arrivée de Descaves, la soixantaine de convives a terminé son repas, c'est l'heure des chansons ; il s'installe entre ses amis Bouchor et Guillaume, esquissant une présentation et un portrait du second dont il tait toutefois le nom, selon la volonté de ce dernier :

Il a la physionomie d'un apôtre [...], mais calme, réfléchi, méthodique. Il ne faudrait pas, toutefois, le juger sur l'apparence ; c'est un feu qui couve. [...] L'homme qui se mettra tout à l'heure au piano, simplement, fraternellement, pour accompagner le choral ou faire danser les couples enlacés, est l'auteur de travaux considérables sur la Révolution française [...]. Et ce qu'il évoque, lui, au milieu de cette assemblée de Noël, c'est un bénédictin laïque, savant et familier. [...] Cependant des jeunes gens, des femmes, des jeunes filles, des enfants, se lèvent tour à tour, comme au dessert d'un repas de famille, et chantent la chanson ou récitent le morceau, la fable qu'ils ont appris pour la circonstance. Tel jeune artiste, qui dessina le menu, déclame des vers de Richepin ; tel autre emprunte au répertoire de Jehan Rictus ; une femme roucoule avec Delmet ; un enfant moralise avec Florian ; et Bouchor, enfin, ne se fait pas prier pour dire, de sa voix prophétique, un des beau poèmes qu'il composa : La soupe des mineurs. 33

Mais une surprise attendait Descaves. Auparavant, de retour d'un voyage dans le vallon de Saint-Imier, il avait dit à Guillaume qu'il aurait bien aimé entendre le Chant du Travailleur, paroles de Charles Keller, fondateur de l'UP de Nancy, et musique de James Guillaume, qui avait été en quelque sorte la Marseillaise de la Fédération jurassienne. En cette nuit de réveillon, c'est le choral de l'UP qui l'entonna.

Et je vis alors une chose charmante... Sans quitter leurs tabliers de cuisine, une douzaine de jeunes filles et de femmes se groupèrent autour du piano, où mon éminent ami s'était assis pour les accompagner. Et, tenant à la main les parties qu'il avait lui-même copiées et harmonisées, elles attaquèrent ce refrain, qui n'est pas sans allure :

Nègre de l'usine, / Forçat de la mine, / Ilote du champ, Lève-toi, peuple puissant ! Ouvrier, prends la machine ! / Prends la terre, paysan !

[...] Ma curiosité était satisfaite... Les choristes-ménagères descendirent de l'estrade pour débarrasser les tables et faire de la place aux danseurs. L'historien de la Révolution, sacrifiant sa nuit tout entière, était resté au piano pour en extraire des valses et des polkas ; je sortis. [...] Je pressai le pas, un peu honteux d'avoir plus reçu que je n'avais donné...

Ce réveillon de Noël laïque paraît être devenu une tradition, dans l'UP du 14e, et s'être maintenu jusqu'en 1909. Il faut dire que pour Guillaume il s'agissait aussi de retirer tout caractère religieux à une fête profondément ancrée dans les mœurs populaires. Se référant au décalage du calendrier julien par rapport au grégorien, il relevait que le réveillon avait coïncidé autrefois avec le solstice d'hiver ; c'était donc à l'origine une célébration marquant l'allongement des jours et le prochain renouveau de la nature. C'est sur cette fête que le christianisme avait greffé la prétendue naissance de Jésus. En outre, l'historien de la Révolution française qu'il était tenait, on l'a dit, au calendrier républicain, dont il ne manquait aucune occasion de prôner les vertus et les avantages. En 1914 encore, il lui consacrera un article historique détaillé, célébrant la décimalisation du temps et y voyant la calendrier de l'avenir, appelé un jour à s'imposer en Europe, y abrogeant définitivement « l'ère de Denys le Petit, en fermant à jamais la longue période de la superstition, de la guerre et de la servitude ». Dans l'immédiat toutefois, pas question de remplacer le dimanche par le décadi, ce qui se ferait au détriment des salariés qui ne connaîtraient alors le repos que tous les dix jours et non tous les huit ; mais une fois qu'ils auraient obtenu la journée de 8 heures, puis de 5 heures, la question du repos hebdomadaire se poserait différemment34. C'est à plus d'une reprise qu'il avait eu l'occasion, à l'UP du 14e, d'exposer ses idées sur ce point. Le réveillon laïque annuel, avec quelques autres soirées littéraires et artistiques au cours de l'année, contribuait à faire du siège de l'UP un lieu de sociabilité populaire dans ce quartier de Plaisance.

Le rôle de Guillaume est difficile à établir. Outre ses activités musicales, sa direction du choral, ses causeries, il semble avoir pris une part active aux discussions qui opposaient parfois les différentes tendances de l'UP. C'est ce que montre une lettre qu'il a adressée au secrétaire de l'époque, Damien, le 15 mai 1904 : « À la suite de l'incident de vendredi soir, j'ai réfléchi aux moyens d'éviter le retour de pareils désordres ; j'en ai discuté avec plusieurs membres de l'UP, et en particulier M. Rabaud, à une commission du congrès dont nous faisons partie tous les deux. »35 Nous n'avons pas d'autre information sur cet incident et les désordres qu'il avait provoqués. Le congrès en préparation était celui de la Fédération des universités populaires de Paris, constituée en septembre 1902, et Gaston Rabaud, professeur au lycée Charlemagne, allait y présenter le rapport sur l'enseignement, au nom de la commission formée pour cela36. Et Guillaume poursuit :

Un des moyens à employer m'a paru être de tâcher de tirer au clair une question de principe et la méthode qui ne semble pas suffisamment élucidée dans l'esprit de quelques personnes. Et pour cela je demande à vous, et au besoin au Comité de vouloir bien m'inscrire, pour un soir du mois de juin, pour une conférence où j'exposerai un certain nombre de règles concernant la manière de rechercher scientifiquement la vérité et la possibilité d'arriver à la certitude. Mon exposé serait strictement philosophique et scientifique, et aurait pour but de faciliter l'accord de tous nos adhérents sur quelques questions primordiales, sur lesquelles il est très important que l'entente s'établisse entre tous. Quand nous aurons déblayé le terrain, mis les points sur les i, écarté les sophismes, il ne sera plus possible d'appeler intolérance l'attitude de ceux qui croient qu'il est possible de distinguer avec certitude entre la vérité et l'erreur dans le domaine des connaissances démontrables (le seul domaine dans lequel doive s'exercer l'activité d'une UP), ni de qualifier de petite Église une UP qui entend rester laïque et fermer sa porte aux prêtres de toutes les religions.

La conférence serait suivie d'une discussion, ou plutôt d'une conversation amicale, dans laquelle chacun pourrait émettre son avis ; et si le résultat ne devait pas être de constater que nous sommes tous d'accord, au moins aurions-nous nettement établi les positions de chacun, et mis au grand jour le sophisme de ceux qui baptisent du nom de liberté le prétendu droit qu'ils s'arrogent de dénier les vérités les mieux établies.

Je ne sais pas encore quel titre suffisamment court on pourrait trouver pour cette conférence, mais nous chercherons ensemble. »37

Finalement, quelque temps plus tard, Guillaume communiquera son titre : « De la liberté des opinions ; de l'intolérance ; la méthode scientifique et le consentement unanime. Exposé, suivi d'un échange d'idées entre les camarades. » « C'est un peu long, concédait-il, mais il ne m'a pas été possible de faire plus court ; et encore ce titre est-il incomplet. »38

On retrouve, dans cette longue lettre, et dans l'intitulé non moins long de la conférence, la croyance de Guillaume dans la force et le triomphe inéluctable des arguments rationnels. Par ses efforts pour faire adopter une éthique de la discussion, comme l'entendra Jürgen Habermas à la fin du XXe siècle, Guillaume croyait pouvoir ainsi mettre fin aux tensions apparues au sein de l'UP, tensions sur lesquelles nos documents ne nous donnent aucun renseignement. Peut-être s'agissait-il, à l'origine, d'une opposition entre le courant laïque et anticlérical, dont il était l'un des représentants, et les éléments plus modérés ; le conflit et les désordres pourraient avoir éclaté à l'occasion du choix d'un conférencier ou de tout autre point en discussion à l'assemblée des membres de l'UP. En effet, la majorité de celle-ci nourrissait un solide anti-cléricalisme, on l'a vu avec l'achat de la centaine de cartes postales « À bas les calottes ! ». Le 9 janvier 1904, James écrivait à sa sœur Julie : « Tu m'envoies le Dr. Mathey [une connaissance de Neuchâtel] ; je le verrai avec plaisir. Mais quelle singulière idée tu as eue de croire que les U.P. pourraient lui inspirer de la sympathie, à lui homme très religieux. Toute la propagande qui se fait dans les U.P. est dirigée contre la religion ; nos adhérents sont tous des militants de la lutte anti-cléricale ; et anti-clérical en France signifie ennemi de toute religion quelconque. »39 Les titres des causeries et conférences de l'UP que nous connaissons confirment les propos de Guillaume. Le programme de l'UP prévoyait bien le principe de la libre discussion, mais d'une libre discussion scientifique, et pour Guillaume cela excluait bien sûr tout débat religieux. À ce sujet, on peut rappeler qu'à l'automne 1900, les conférences d'un prêtre en soutane dans une ou deux UP parisiennes avait suscité, dans l'ensemble du mouvement, une vague de protestations et de démonstrations hostiles40.

Le thème des religions était assez souvent abordé et l'UP n'hésitait pas pour cela à recourir à d'éminents spécialistes. C'est ainsi qu'elle sollicita Paul Alphandéry, qui deviendra plus tard un savant reconnu, pour une suite d'exposés sur l'histoire des religions, à l'automne 1905. Il est intéressant de relever ses avertissements préalables à cette UP du 14e « que je sais être une des plus sérieuses et des plus actives de Paris »41 . Il se déclare tout disposé à envoyer la liste des conférences qu'il prévoit, « mais auparavant je désirerais que votre ami [celui qui l'avait contacté] fût mis au courant de mes intentions précises, afin qu'il ne s'exposât pas à avoir, le moment des conférences venu, une forte désillusion ». Sans vanité et sans excès de modestie, il en fera lui-même plusieurs où il se bornera à présenter des résultats scientifiques obtenus par d'autres.

« Les quelques amis que je prierai probablement de m'aider sont des érudits sans prétentions et d'une faible notoriété ; dans ma pensée, en effet, ces conférences devront être très modestes, très simples, très terre-à-terre même. Je crois que nous avons tous besoin en ces matières de connaître l'essentiel des faits, leur suite historique et idéologique, les principales méthodes d'interprétation critique qui ont été ou seront encore employés dans ces études, et non pas d'entendre tel ou tel savant illustre exposer sa théorie à lui en ne nous apportant que les faits qui en démontrent l'excellence. »

On jugera peut-être cela bien « primaire » mais « l'important est surtout de fixer quelques idées, de redresser ou de documenter quelques opinions, de faire en un mot une besogne utile et durable, même au risque de ne pas être "supérieur"». Le souci de cet enseignant de fournir des leçons de qualité tout en demeurant accessibles à son public est tout à fait remarquable et l'on souhaiterait en savoir plus sur le déroulement de ces séances qui semblent avoir débuté en décembre 1905. Malheureusement la documentation qui nous est parvenue ne nous en dit pas plus.

C'est en 1904, qu'un homme qui a joué un rôle important dans le mouvement des UP et dont il a déjà été question, Charles Guieysse, souligne l'importance de leur relation avec le mouvement syndical, illustrant son propos par un exemple : « À Paris, dans le quatorzième arrondissement, l'UP comprend des secrétaires de syndicats dans son conseil d'administration : elle offre donc des garanties sérieuses ; bien plus, elle met sa salle à la disposition des militants syndicalistes et de secrétaires permanents de syndicats pour le quartier. Cette UP est une des rares UP parisiennes qui soient solides. Les autres pourraient utilement l'imiter. »42

Mais cette orientation syndicaliste suscitait aussi quelques controverses. La préférence donnée aux représentants du syndicalisme révolutionnaire mécontentait le syndicaliste réformiste de la Fédération du Livre Auguste Keufer. Membre de l'UP, il regrettait de ne pas avoir pu lui communiquer ses impression sur le récent Congrès de Bourges, du 12 au 24 septembre 1904, marqué par l'affrontement entre réformistes et révolutionnaires, « alors que d'autres citoyens, peut-être moins mêlés aux luttes qui s'y sont produites, aient été invités à exposer leurs opinions sur le congrès. Je n'insiste pas, c'est une constatation. » Il acceptait cependant de faire la causerie qu'on lui avait demandée : « La femme dans l'industrie et dans les syndicats »43. D'autres étaient moins conciliants, comme en témoigne, au début de 1906, la démission d'un membre du comité, vexé de n'avoir pu exprimer « un avis empreint de modération » sur le sujet en discussion ; il déclare vouloir rentrer dans le rang afin de pouvoir « combattre par la parole les camarades !!! qui cherchent à chaque assemblée générale à détourner l'UP de son rôle naturel qui doit être la préparation de l'émancipation sociale du prolétariat au moyen de son émancipation intellectuelle ». Or, ajoute-t-il, ce qui précise le fond de son opposition, tout le monde sait que la CGT est révolutionnaire, que sa revendication des huit heures n'est qu'un essai, une étape dans la voie de la révolution. « Donc, favoriser la CGT pour sa propagande, ce n'est plus rester sur le terrain des idées, mais reconnaître implicitement que l'UP est révolutionnaire. » La conséquence, c'est que les syndicalistes n'ont pas le temps de venir à l'UP, tandis que les autres la quittent à cause de ses tendances révolutionnaires, d'où la baisse des participants aux séances, prétend-t-il44.

Néanmoins, le 17 octobre 1906, Blanc, qui avait eu une longue activité au comité, suggérait de reprendre une série de conférences « [...] sur les syndicats, leur organisation, l'état actuel du mouvement syndicaliste et le congrès d'Amiens si important, sans négliger aussi un aperçu d'ensemble sur le mouvement du 1er mai dernier et ses résultats divers. » La CGT, qui revendiquait la journée de huit heures, avait décidé de passer à l'action directe et avait appelé les travailleurs à quitter leur poste, les huit heures accomplies. Mais la syndicalisation des ouvriers français était trop faible pour que le mot d'ordre fût véritablement suivi. Ce fut un échec.

Les militants que nous avons entendus à différentes époques, poursuit Blanc, ne refuseront certainement pas de revenir. Je goûte beaucoup l'idée qui a été émise de demander à nos camarades ouvriers quelques causeries sur leur métier, et je regrette fort de n'avoir pu assister à la dernière. Je vous suggère que si nous n'avons pas de camarade typo pouvant causer sur l'imprimerie, M. Guillaume qui a jadis tâté du métier pourrait nous donner une excellente conférence sur ce sujet ou tout au moins sur l'historique bref de cet art. À défaut, je pourrais demander un camarade de l'Émancipatrice [une imprimerie coopérative ouvrière], et nous pourrions demander une visite un dimanche à cette organisation ou à l'imprimerie de la CGT tout nouvellement installée et d'une façon très moderne.45

Ce 15e Congrès national corporatif, le 9e de la CGT, tenu à Amiens du 8 au 16 octobre, avait discuté des « rapports entre syndicats et partis politiques ». La résolution sur ce point, présentée par Victor Griffuelhes et adoptée à la presque unanimité, est demeurée célèbre sous le nom de Charte d'Amiens, terme qui apparaît vers 1910 ; elle indiquait que la CGT groupait « en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat ». Elle le faisait par « la lutte de classe qui oppose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière ». Par sa lutte quotidienne, « le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. » Mais, ce faisant, le syndicalisme ne perdait pas de vue une perspective plus lointaine : « Il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera, dans l'avenir, le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. » Ces perspectives, comme la lutte quotidienne, faisaient un devoir à tout travailleur, quelles que soient ses opinions politiques ou philosophiques, d'appartenir au syndicat de sa profession. L'entière liberté lui était reconnue « de participer, en dehors du groupement corporatif, à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique » ; on lui demandait « en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe en dehors ». Enfin, le Congrès décidait que « l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. »46

Donc une indépendance totale, tant à l'égard du Parti socialiste SFIO qui recherchait une collaboration avec le syndicalisme, qu'à celui des anarchistes, dont beaucoup depuis une dizaine d'années étaient entrés dans les organisations syndicales. Un texte qui allait orienter pour de nombreuses années le mouvement syndical et dont il se réclamera durant très longtemps, se référant à cette célèbre Charte d'Amiens. James Guillaume s'était félicité de son adoption, écrivant à son ami Kropotkine, le 14 octobre :

Je n'avais jamais douté du triomphe de nos idées à ce Congrès ni de la façon intelligente dont des tacticiens comme Griffuelhes et Pouget sauraient faire aboutir le débat ; mais, si optimistes que fussent mes prévisions, je ne me serais jamais attendu à une pareille victoire : la proposition du Textile [présentée par le secrétaire de la Fédération, Victor Renard, socialiste guesdiste, partisan d'une collaboration avec le Parti socialiste] repoussée par 724 voix contre 34 ! et l'ordre du jour de Griffuelhes, si net, résumant si bien les idées de l'Internationale, adopté à l'unanimité ! les endormeurs, les dissidents, les adversaires plus ou moins masqués se sont sentis si complètement isolés, dans ce courant qui entraînait tout qu'ils n'ont pas même osé voter contre.47

Le 30 novembre 1904, dans une carte postale à sa sœur Julie, après avoir énuméré tous ses travaux en cours, il ajoute : « En outre l'U.P. me prend beaucoup de temps. » Il fait apprendre et répéter de nouveaux chants au choral en vue d'une fête, le 11 décembre, puis pour une autre, le 18, au siège parisien de la colonie de vacances le Rayon de Soleil, et enfin pour le Réveillon populaire traditionnel48. Le 24 février 1905, l'UP célèbre l'anniversaire de la révolution parisienne de 1848 avec le sénateur radical Paul Strauss, Théodore Steeg, député radical-socialiste de l'arrondissement, le poète et chansonnier Maurice Bouchor et les prestations du choral, là encore préparé par James Guillaune49.

Le dossier Guillaume conservé aux Archives de la Préfecture de Police relève certains éléments de son activité, grâce à l'informateur « Foureur », qui est en contact avec M^me^ Philippe, membre du comité de l'UP, semble-t-il, et dont il se fait l'écho. Cette dernière personne, mal disposée à l'égard de Guillaume, n'est pas toujours bien renseignée sur lui : « Il jouit d'une assez belle situation, comme archiviste à la Bibliothèque nationale », prétend-elle ; mais elle relève qu'il a pris une place prépondérante à l'UP du 14e et qu'il « ne trouve jamais qu'on s'y montre assez révolutionnaire. C'est lui qui y amène l'élément russe, et une jeune étudiante nihiliste, sa protégée [Marie Goldsmith], y vient parfois y faire des causeries. » Et Guillaume ne manque pas une occasion de manifester son orientation révolutionnaire. En avril 1905, à une séance où un assistant déclamait La grève des forgerons de François Coppée, n'a-t-il pas, « rouge de fureur », interrompu la production50 ? Un incident très significatif.

Coppée était devenu fort populaire par ses poésies sentimentales, consacrées à Paris et eu monde des humbles. Sa Grève des forgerons, un poème de 23 pages, publié en 1869, au moment où une vague de grèves, soutenues par l'Internationale, en faisait une pièce d'actualité, reprenait quelques poncifs hostiles au mouvement ouvrier. Qu'on en juge. Le doyen des forgerons et sa vieille épouse nourrissent leurs deux petits-enfants orphelins ; le forgeron est chargé par ses camarades de porter leurs revendications salariales auprès du patron. Refus de celui-ci, qui manifeste d'ailleurs un profond respect à l'égard de son vieil ouvrier. Au bout de quinze jours de grève, celui-ci, ne pouvant plus nourrir les siens, se rend au comité de grève, qu'il trouve au café, attablé, autour de quelques bouteilles de vin. Il annonce sa volonté de reprendre le travail, se fait traiter de lâche, provoque son calomniateur et le tue de son lourd marteau de forgeron. Il se livre alors aux gendarmes, tandis que sa femme va mourir à l'asile, y laissant les deux petits orphelins. La grève source de tous les malheurs, ses meneurs qui mettent en avant le vieil ouvrier et le réduisent à la misère tandis qu'eux-mêmes passent leur temps au cabaret, tout contribue à faire de ce petit opuscule une arme de guerre contre le mouvement ouvrier de son temps. On comprend donc la colère de Guillaume. À cela s'ajoutait la personne même de l'auteur. Membre de l'Académie française depuis 1884, revenu à l'Église en 1898, il était devenu un nationaliste exalté et avait été l'un des fondateurs de la Ligue de la patrie française et un anti-dreyfusard acharné. Aux yeux de Guillaume, sa place n'était donc pas dans une université populaire51.

À la même époque, c'est le directeur de l'École classique de musique et de déclamation qui se plaint ; républicain et libre-penseur, il avait accepté d'organiser une soirée musicale dans la salle de l'UP, « bien que ne partageant en aucune façon vos opinions socialistes et révolutionnaires », écrit-il. Mais un des assistants a vivement protesté contre un numéro du programme, soutenu par les cris et les applaudissements de la majorité du public. On ignore en quoi consistait ce numéro, mais la conclusion du directeur est claire : « Permettez-moi de vous dire, Messieurs, que pour des républicains, vous êtes d'une intolérance qui laisse bien loin derrière elle celle que vous reprochez à vos adversaires. »52

C'est, semble-t-il, vers la fin de 1904 que l'UP abandonna ses locaux de la rue du Texel pour s'installer 13 rue de la Sablière, toujours dans le même quartier de Plaisance53. C'est là que, le 2 février 1905, se tint une assemblée contre les massacres de Russie, à laquelle assista Guillaume54. Le 22 janvier, à Saint Pétersbourg, le tsar avait fait tirer sur le cortège des ouvriers venus lui remettre une supplication, provoquant des centaines de morts dans l'immense foule. Ce massacre avait suscité l'indignation générale et marque le début de la première révolution russe. Rien d'étonnant donc que l'UP lui ait consacré une soirée, à côté de ses conférences habituelles. D'autres suivront, avec Marie Goldsmith en février 1906. Un certain K. Drzewiecki, domicilié à Paris, demanda, le 21 janvier 1906, des renseignements sur l'UP et son expérience, « pour les universités populaires qui sont en train de s'organiser à Varsovie55. »

Guillaume recrutait certains conférenciers. Ayant fait la connaissance d'un jeune Chinois, « très intelligent », il lui fit faire une conférence sur son pays : « Il y avait foule », assure-t-il. Il avait aussi sollicité Max Nettlau, mais celui-ci refusa. En mars 1907, profitant d'un séjour à Paris du socialiste allemand Robert Michels, bien connu aujourd'hui par ses travaux sur la sociologie des partis politiques, il l'avait retenu pour une causerie à l'UP ; malheureusement, Michels ne put y donner suite, devant participer le même jour à un meeting international.

Le 11 décembre 1908, Rabaud, professeur au lycée Charlemagne, lisait et commentait des extraits de L'île des pingouins, d'Anatole France. Une semaine après, c'était Jules Grandjouan, le célèbre dessinateur de L'Assiette au Beurre et des Temps Nouveaux, qui faisait salle comble et suscitait une discussion animée56. Le jeudi 27 janvier 1910, le professeur Colomb, de la Sorbonne n'a pu venir, retenu par des obligations familiales dues à la crue de la Seine et à ses inondations. Comme le poète Maurice Bouchor est présent, Guillaume propose de lui demander d'exposer le contenu de la brochure qu'il s'apprête à publier sur le sabotage, la rupture de contrat, la déloyauté à l'égard des patrons érigés en tactique, etc. Des problèmes alors fort discutés au sein du syndicalisme où, dès les dernières années du XIXe siècle, on avait proposé de recourir au sabotage, c'est-à-dire de répondre à un salaire insuffisant par une diminution de la qualité des pièces produites. Comme l'écrit l'historien Jean Maitron, « c'est en somme l'application du mot d'ordre : à mauvaise paye, mauvais travail qui, généralisé et consciemment appliqué, peut être utilisé avec succès. En ce qui concerne le travail aux pièces, il suffira de l'appliquer à la qualité et non à la quantité pour que l'ouvrier n'en soit pas lui-même victime. » Cependant, ajoute-t-il, « De semblables résolutions devaient se révéler assez inefficaces à l'usage et l'une des raisons en est qu'elles supposaient un contrôle par les syndicats de la grande majorité de la classe ouvrière française ce qui était loin d'être le cas. Néanmoins elles excitèrent à la combativité et à l'action et contribuèrent à effrayer certains membres influençables des classes dirigeantes. »57 Au début du vingtième siècle, la question était toujours discutée, comme le montre la publication projetée de Bouchor. Selon Guillaume, « Il a parlé au nom de la morale universelle, a dit que l'ouvrier s'avilit par de telles pratiques, que ce n'est pas avec des ouvriers démoralisés qu'on pourra fonder une société nouvelle, etc. On lui a répondu, et très bien répondu, entre autres un jeune ouvrier menuisier ; et à la fin Bouchor a reconnu que les syndicalistes avaient raison, et que lui avait parlé comme un poète. Cette intéressante discussion avait duré jusqu'après minuit. »58 On regrette, naturellement, de ne pas avoir plus de détails sur son déroulement et de savoir plus précisément ce qu'en pensait personnellement Guillaume.

À côté des conférences, qui se voulaient instructives, des réunions consacrées à un sujet d'actualité, l'UP jouait aussi un rôle social, développant dans son quartier une nouvelle forme de sociabilité populaire. On ne s'y retrouvait pas seulement pour écouter un conférencier, mais aussi pour être ensemble, dans une atmosphère détendue, permettant de se livrer au plaisir de la conversation et aussi, par la participation aux chœurs et aux productions littéraires et théâtrales, exercer une activité créative. On y présenta même, à deux ou trois reprises, en avril 1907, une revue intitulée « Les joyeuses commères de Plaisance », le nom du quartier parisien remplaçant très démocratiquement celui de l'aristocratique Windsor. Une composition collective des adhérents probablement, à laquelle Guillaume avait peut-être participé et suggéré le titre, inspiré de celui de la pièce de Shakespeare59.

L'UP collaborait avec d'autres organisations populaires du quartier auxquelles elle louait sa salle. Ce qui jette quelque lumière sur le réseau d'associations républicaines locales. Relevons tout d'abord le groupe des visiteurs du 14e qui, le 4 février 1903, acceptait avec plaisir l'offre de l'UP d'y tenir ses séances mensuelles60. La Société des visiteurs pour le relèvement des familles malheureuses avait été fondée en 1896 pour faire pièce aux sociétés de charité catholiques ; c'était l'œuvre de républicains laïques qui entendaient non seulement venir en aide aux malheureux mais également leur permettre de se refaire une situation. Ses visiteurs enquêtaient, distribuaient des secours et aidaient aux démarches nécessaires pour obtenir des soutiens publics et une occupation. Ils envoyaient quelques enfants aux premières colonies de vacances. Son organisation centrale constituait un véritable bureau de renseignements et de placement. Les membres de l'association se divisaient en visiteurs proprement dits, régulièrement actifs sur le terrain, et en bienfaiteurs, se bornant à une contribution financière et, selon les cas, à des interventions ponctuelles (consultations médicales et juridiques, par exemple). En 1908, elle comptait 1350 membres à Paris. Ferdinand Buisson en faisait partie, mais pas James Guillaume, bien qu'en 1904 celui-ci soit parti en vacances à la mer, au Rayon de Soleil, une colonie de vacances, avec deux enfants dont il payait la pension61. Il y avait en quelque sorte interpénétration entre les UP et la Société des visiteurs, les premières facilitant le développement de celle-ci dans les quartiers populaires. C'est ainsi que Pierre Dreyfus, ouvrier relieur et coopérateur, l'un des fondateurs de l'UP du 14e, était devenu visiteur actif en 1901, établissant un lien personnel entre les deux sociétés de l'arrondissement. En 1906, la Société des Visiteurs pour le relèvement des familles malheureuses, groupe du 14e, se réunissait toujours, deux fois par mois, dans une salle de l'UP, 13 rue de la Sablière62.

D'autres associations populaires du 14e utilisaient aussi la salle de l'UP. Des syndicats de l'arrondissement y tenaient leurs réunions : l'Association des sous-agents des postes et télégraphes de France et des colonies, groupe du 14e, demande, en septembre 1902, les conditions de location de la salle63 ; c'est l'époque où le gouvernement, malgré la loi de 1886 reconnaissant l'existence des syndicats, refuse ce droit aux employés de l'État. En novembre, c'est la Fédération des ouvriers mécaniciens de France qui aimerait louer la salle tous les jeudis, pour son groupe du 14e qui se réunit chez un marchand de vin64. En février 1903, c'est le syndicat des relieurs, auquel appartenait Pierre Dreyfus, l'un des fondateurs de l'UP, qui y tient ses assemblées65 ; à la fin janvier 1909, ce sera l'ensemble des syndicats du 14e qui utiliseront les locaux de l'UP pour y débattre de la nomination de Louis Niel comme secrétaire général de la CGT, qui se heurtait à l'opposition du courant syndicaliste révolutionnaire66.

En 1905, un certain nombre d'adhérents de l'UP avaient formé un petit groupe autonome, La Camaraderie, dont les membres utilisaient une des petites salles pour des réunions hebdomadaires, afin de « pouvoir approfondir en commun les idées trop générales qui font souvent l'objet de la plupart des conférences du mois ». Ce faisant, ils avaient voulu « favoriser la discussion cordiale et complète de certains sujets, en même temps que déterminer la création d'un centre sympathique67. » Nous ne savons rien de plus sur ce petit cercle dont l'existence même témoigne de l'insatisfaction des adhérents les plus éveillés devant l'éclectisme des conférences et le caractère superficiel de beaucoup d'entre elles.

Parmi les autres locataires d'une des salles de l'UP, on trouve aussi la section socialiste de l'arrondissement. L'unification des différents partis socialistes s'est accomplie en 1905 et le nouveau parti a pris le nom de Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). Sa section locale du 14e, locataire de la salle, demande, en 1907, à changer le jour de ses réunions68. La présence de ce parti politique avait posé quelques problèmes, l'année précédente, quand, lors des élections nationales, il y avait établi un comité électoral pour la circonscription de Montparnasse, où le parti présentait deux candidats : Bracke et Courtois. James Guillaume avait aussitôt adressé une lettre de protestation au comité de l'UP :

Ainsi voilà le local de notre Université populaire transformé en siège d'un comité électoral. Ce n'est évidemment pas là ce qu'avait prévu le comité de l'UP, lorsqu'il a consenti la location de notre salle au groupe des socialistes unifiés. Il a été dit alors, à ceux de nos membres qui ont demandé des explications, à moi en particulier, qu'il s'agirait de réunions dans lesquelles on discuterait des questions de doctrine, ce qui était conforme au programme de libre discussion scientifique qui est celui de l'UP. Mais mettre à la disposition d'un parti électoral la salle de l'UP pour des réunions dans lesquelles, au lieu de discussions théoriques, on fera de la politique électorale ; laisser faire de cette salle le siège du Comité électoral d'un parti cela me paraît une violation flagrante du principe inscrit en tête de ses [sic] statuts. 69

Et, pour éviter toute mauvaise interprétation de sa démarche, le protestataire ajoutait ces précisions personnelles : « Je n'entends pas le moins du monde m'élever, par là, contre la participation des citoyens aux élections ; car j'ai l'habitude, moi-même, pour empêcher le candidat réactionnaire de passer, d'aller déposer mon bulletin dans l'urne en y inscrivant, au second tour, le nom du candidat, socialiste ou radical, qui a obtenu le plus de voix au premier tour. » Une intéressante déclaration sous la plume de l'ancien théoricien de la Fédération jurassienne, qui témoigne bien de son évolution. Il priait donc le comité de l'UP d'examiner la question au plus tôt et de prévenir le groupe des socialistes unifiés que l'UP ne pouvait admettre « que sa salle devienne le siège des opérations d'un comité électoral ». Nous ne savons quelles furent les suites de cette démarche, mais, en 1906 et 1907 en tout cas, la section SFIO était toujours locataire d'une salle de l'UP, comme l'attestent diverses lettres relatives à des modifications du jour des séances.

La loi du 1er juillet 1901 sur les associations concernait évidemment l'UP. Consulté, un avocat ami montra les avantages que l'UP aurait en se conformant à ses prescriptions, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'alors. L'apostille à sa lettre du 16 mai 1905 : « à présenter à la prochaine assemblée générale avec avis favorable », laisse entendre que ce fut fait. D'après une lettre postérieure, non datée, selon les renseignements de James Guillaume concernant la subvention du Conseil municipal, il fallait en faire la demande sans tarder70. C'est probablement à cette époque que Guillaume a renoué avec Paul Brousse, son ancien collaborateur et rival au sein de la Fédération jurassienne, devenu conseiller municipal de Paris. Ainsi l'UP du 14e était reconnue et légalisée, ce qui lui permettait de recevoir quelques fonds officiels.

Quelques documents nous fournissent des renseignements sur l'orientation de l'UP et sur la conception qu'elle se faisait de sa participation aux mouvements politiques et sociaux. Le premier concerne Charles Malato, le propagandiste et écrivain anarchiste. Le 31 mai 1905, un individu avait lancé deux bombes sur le cortège du président de la République Émile Loubet et du roi d'Espagne, en visite officielle à Paris. On avait aussitôt arrêté quatre anarchistes, dont Malato, sans aucune preuve ; ils seront d'ailleurs acquittés par le tribunal, le 30 novembre. Leur emprisonnement arbitraire avait suscité de nombreuses protestations et il semble que l'UP du 14e ait accepté de donner une représentation d'une pièce de théâtre due à la plume de Malato dont le bénéfice serait versé aux quatre détenus. Alfred Blanc, ancien secrétaire de l'UP et toujours membre du comité, ne pouvant assister à la séance où celui-ci devait discuter l'affaire, envoya une lettre pour donner son avis. Il approuvait pleinement le projet « qui permettra à nos camarades de manifester leur sympathie pour une victime de l'arbitraire judiciaire et policier et d'un procès de tendance contre la pensée libre ». Il en profitait pour faire part de ses réflexions, « suggérées par les malheureux incidents de ces temps derniers à l'UP, si regrettables pour le bon fonctionnement de notre organisation, et si opposés à son but d'éducation mutuelle ». À ses yeux, la soirée Malato avait l'avantage de ne pas exiger l'adhésion unanime des membres et aurait un résultat plus fructueux « qu'un platonique ordre du jour, fût-il communiqué à la presse ». Il rappelait, à l'intention des nouveaux adhérents, « que nous avons toujours résisté aux propositions qui nous ont été faites de prendre part à des manifestations politiques ou de libre-pensée, et refusé de figurer dans des cortèges avec fanions ou insignes particuliers. La part prise aux obsèques de Zola [en 1902] était purement individuelle, comme à celles de Louise Michel [21 janvier 1905]. »71 En somme, un engagement très net sur un certain nombre de principes généraux, mais un refus de prendre part, en tant qu'UP, à des manifestations ou à des organisations particulières, même si elles se réclamaient de ces mêmes principes. Une distinction qui n'était pas toujours très nette pour beaucoup d'adhérents.

Les activités de l'UP durant la période estivale étaient quelque peu ralenties. Il n'y avait pas de congés payés généralisés, néanmoins Paris se vidait durant le mois d'août et, comme le relevait Guillaume en 1906, « Même une grande partie des ouvriers de notre Université populaire trouvent moyen, à ce moment, de prendre un congé de 15 jours. »72 C'était aussi la saison où l'UP organisait des sorties campagnardes, des visites à des UP de banlieue. En août 1902, il est question d'une sortie en char à bancs à Sèvres, Chaville et Giroflay, organisée conjointement avec d'autres UP73. Le dimanche 7 juillet 1907, Guillaume va déjeuner à la campagne en compagnie d'une cinquantaine de membres de l'UP du 14e. La même chose était prévue pour le dimanche suivant74. Le 28 juillet 1907, l'UP du 14e, répondant à une invitation de celle de Choisy-le-Roi, s'est rendue dans le petit jardin de celle-ci, au bord de la Seine, d'où, sur un coin de table, James Guillaume griffonne une carte postale à l'intention de ses sœurs75. L'école libertaire de Sébastien Faure, La Ruche, fondée en 1904 dans la commune de Rambouillet, constitua aussi le but d'une de ces excursions. Projetée d'abord en 1906, elle ne paraît s'être réalisée qu'en 1909, le 30 mai, dimanche de Pentecôte. Guillaume, qui pensait d'abord y participer, ne semble pas s'y être rendu76.

Si les traces laissées par les activités de ce dernier au sein de l'UP sont nombreuses, on ne sait pas exactement quelles étaient ses fonctions réelles avant son élection au comité, en 1907. Le 21 octobre de cette année, il confie à sa fille : « J'ai dû me laisser élire, il y a huit jours, membre du comité de l'UP, parce qu'il y a un coup de collier à donner cet hiver pour remettre en marche le char un peu embourbé. »77 On ne dispose pas d'autres informations sur la situation de l'UP à cette époque ; sans doute se ressentait-elle du déclin général du mouvement et c'est peut-être grâce aux efforts de Guillaume qu'elle réussit à vivre encore trois ans.

Très actif malgré ses travaux, il écrit néanmoins, un mois plus tard : « Heureusement j'ai, pour me délasser un peu, les moments passés à l'UP : ce soir [mardi 6 novembre 1907], conférence de Marie Goldsmith sur la parthénogénèse expérimentale chez les oursins. » Le vendredi, exposé de Stackelberg sur le système de l'univers. Le dimanche, en matinée, représentation d'une pièce inédite de Maurice Bouchor : « Monsieur Pointu ou le repos hebdomadaire »78. On a là un exemple de la diversité et de l'éclectisme des sujets traités par les universités populaires : des expériences sur les oursins, on passait à la configuration de l'univers... On peut supposer que Marie Goldsmith, bien connue du public de l'UP, aura attiré des auditeurs, malgré le caractère très spécialisé de ses études de biologie marine. À notre connaissance, il n'y a guère eu de véritable discussion relative à l'éclectisme des conférences ; on se préoccupait bien sûr des qualités de l'orateur, de ses capacités à traiter le sujet qu'il avait généralement choisi et proposé lui-même, mais pas du programme général, si ce n'est parfois pour regrouper en une suite logique des exposés consacrés à un même thème. Par exemple à la fin de 1904, quand l'assemblée générale décida de réserver les soirées du mercredi à des causeries sur l'histoire et la littérature du XIXe siècle79.

On a déjà évoqué l'existence, à côté de l'UP du 14e, d'autres organisations populaires et laïques du quartier. Parmi elles, celle des Pupilles du 14e, se réunissant à la Maison commune du quartier, mérite d'être mentionnée puisque Guillaume s'en est occupé, en 1909 en tout cas. Il s'agissait, semble-t-il, d'une sorte de patronage laïque, réunissant les enfants du quartier. Dans une lettre à sa sœur Julie, il lui raconte être allé à la Maison commune, le dimanche 14 février 1909, pour y faire chanter les enfants. Il leur avait apporté trois chansons d'Émile Jaques-Dalcroze, qu'elle lui avait fait parvenir. C'était l'époque où le musicien et promoteur de la rythmique genevois cherchait à diffuser ses idées en Europe et l'on voit que le mélomane averti qu'était Guillaume suivait avec attention tout ce qui touchait à la musique et à son enseignement. Les filles et garçons, dit-il, ont tout de suite appris les chansons et les répètent à l'envi. « Je crois que cette organisation des "Pupilles du 14e" fera du bien. Cet après-midi on les mène jouer au Luxembourg. » Trois semaines plus tard, autre mention des Pupilles : il ne s'y est pas rendu, car un petit garçon ayant attrapé la scarlatine, on a temporairement ajourné les séances, pour éviter la propagation de la maladie80.

Après la disparition de l'UP du 14e, en décembre 1910, certains, dont Guillaume, tentèrent de combler le vide créé dans la vie sociale de l'arrondissement par de nouvelles organisations. C'est ainsi qu'il a existé un groupe des Amis de la Bataille syndicaliste du 14e, depuis 1912 en tout cas, sur lequel nous n'avons que peu de renseignements. Le 4 décembre 1912, il organise, avec le Comité intersyndical de l'arrondissement, une conférence de Georges Dumoulin, le secrétaire de la Fédération des mineurs, sur l'organisation des patrons. Une vingtaine de personnes y assistent, dont Guillaume, qui profite de l'occasion pour tenir quelques propos hostiles à l'égard du Congrès extraordinaire de l'Internationale socialiste, tenu à Bâle, quelques jours auparavant81. Le dimanche 1er mars 1914 après-midi, le groupe organise une « Fête familiale au bénéfice de la Bataille syndicaliste ». Un concert, un intermède et une pièce en un acte, Consultation de une à trois, figurent à l'ordre du jour. Tout cela « avec le concours de divers artistes et amateurs ». Une allocution de Jules Bled, de l'Union des syndicats de la Seine, était aussi prévue. « Tous les ouvriers syndiqués ainsi que toutes les autres personnes qui s'intéressent à l'existence du quotidien ouvrier sont cordialement invités à cette fête. Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire : 30 centimes. »82 Le lieu de la réunion : Maison commune, 111 rue du Château, non loin de la rue du Texel, siège de l'ancienne UP, paraît être un bâtiment municipal à disposition des diverses associations de l'arrondissement.

Mais peu après, en mars ou avril 1914, le groupe se dissout, car il se refuse à suivre la ligne qu'aurait voulu lui imposer certains rédacteurs du journal. Le 16 avril, Guillaume assiste à la fondation d'un Cercle syndicaliste d'études du 14e. Il y rappelle « le peu de succès des Universités populaires, submergées par l'élément intellectuel et pense que les cercles syndicalistes pourront avantageusement les remplacer ». En outre, ajoute-t-il, selon le rapport de police auquel nous empruntons ces lignes : « la formation de ces cercles syndicalistes d'études répond à un besoin, car on a trop négligé dans les syndicats l'éducation de la classe ouvrière. Il faudra que tous les membres de ces cercles soient syndiqués, mais ils devront cependant organiser des conférences publiques où tous les travailleurs seront invités. »83 La Première Guerre Mondiale mettra fin à ces activités.

Tapuscrit original Marc Vuilleumier, « Le mouvement des universités populaires », CT MVU-D-008

Suggestion de citation

Vuilleumier Marc, « James Guillaume et le mouvement des universités populaires », Biographie inachevée de James Guillaume, 05.04.2025, https://www.archives-vuilleumier.ch/003-mouvement/003_mouvement.pdf

-

Pour tout ce qui suit, cf. Lucien Mercier, Les Universités populaires 1899-1914. Éducation populaire et mouvement ouvrier au début du siècle, Paris, Les Éditions ouvrières, 1986. L'auteur, qui n'a pas vu les archives de James Guillaume, déplore, à juste titre, de n'avoir pu retrouver que peu de documents de ces universités. On peut y ajouter l'ouvrage contemporain de l'inspecteur d'académie Maurice Pellisson, Les œuvres auxiliaires et complémentaires de l'école en France, Paris, Imprimerie nationale, 1903 (Publications de l'Office d'informations et d'études, Musée pédagogique, IV). ↩

-

M. Pellisson, op. cit., p. 59. ↩

-

Id., p. 61. ↩

-

L. Mercier, op. cit., p. 107. ↩

-

M. Pellisson, op. cit., p. 66-67. ↩

-

Selon leur historien, L. Mercier. Relevons tout de même que celle du 14e ne s'est dissoute qu'en 1910, comme on le verra, et que celle du 13e a survécu jusqu'aux premiers mois de la guerre de 1914. En effet, La Bataille syndicaliste du 1er septembre 1914 publie un communiqué de l'Université populaire du 157 Faubourg Saint-Antoine : malgré la mobilisation de beaucoup de ses membres, elle poursuit ses séances du mardi et du samedi. « Une causerie appropriée aux circonstances y sera faite. [...] Ainsi sera reconstituée notre famille upiste et chacun aura à cœur la pratique de l'entr'aide mutuelle. » ↩

-

L'essentiel de ce qui concerne l'Union populaire du 14e in : Archives d'État de Neuchâtel (AEN), fonds James Guillaume (fonds JG) 1.1 à 86, 103.1 à 289, à quoi s'ajoutent des pièces isolées; mais aussi : AEN fonds de la famille Georges-Émile Guillaume (fonds GEG) I/6, et là aussi quelques pièces isolées. La date de la liquidation est donnée par James Guillaume dans sa lettre à Fritz Brupbacher du 19 décembre 1910, Institut international d'histoire sociale, Amsterdam (IISH), Fritz Brupbacher Papers. ↩

-

Affiche reproduite par L. Mercier, op. cit., entre p. 100 et 101, qui la date faussement de 1903. Or, c'est en 1902 et non en 1903 que le 26 octobre est un dimanche. En outre cette fête du 26 est mentionnée dans une lettre du 18 octobre 1902 (AEN, fonds JG 1.14). (L'affiche porte en entête « Union populaire du XIVe arrond^t^ (Université populaire) » ; l'analogie des initiales est à l'origine de l'abréviation « UP ». NDÉ) ↩

-

AEN, fonds GEG I/8, cahier « Annales II ». Manuscrit rédigé par Guillaume à la fin de sa vie. ↩

-

AEN, fonds JG 103.74, lettre de G. Rabaud à Damien, 30 juin 1904. La convocation qu'il avait retrouvée ne nous est pas parvenue. ↩

-

AEN, fonds JG 1.1 à 1.4. ↩

-

AEN, fonds JG 103.1. ↩

-

AEN, fonds JG 103.4. Lettre signée Lucien Bauzin. ↩

-

AEN, fonds JG 103.3. ↩

-

AEN, fonds GEG I/7, copie de lettres, p. 301. ↩

-

AEN, fonds JG 103.22. Lettre signée A. Charboseau, 134 Boulevard de Montparnasse. Charboseau était le rédacteur de L'Action, organe quotidien de la Libre Pensée, anticlérical, républicain, socialiste. Cf. AEN, fonds JG 103.52. ↩

-

AEN, fonds JG 103.24. ↩

-

AEN, fonds JG 1.11. Aix-les-Bains, 1er août 1902, signature illisible. L'auteur avait été sollicité pour une conférence sur La Religieuse de Diderot. ↩

-

Id. ↩

-

AEN, fonds JG 103.35. ↩

-

AEN, fonds JG 1.78. Dans la suite de la lettre, l'auteur avance, pour une causerie, la date du lundi 4 août, ce qui permet de déterminer l'année : 1902. Dans les documents, on trouve tantôt Grammont, tantôt Gramont. ↩

-

AEN, fonds JG 1.20. ↩

-

Respectivement : AEN, fonds JG 103.101, 103.114, 103.164. ↩

-

AEN, fonds JG 1.16. ↩

-

AEN, fonds GEG I/6. ↩

-

Bibliothèque de Genève (BGE), Microfilm F 1144, Pierre Kropotkine, correspondance reçue de James Guillaume, copie provenant des Archives centrales de l\'État d'URSS ; 3 mars 1903. ↩

-

D'après le tableau publié en appendice de M. Pellisson, op.cit., p. 170-175. ↩

-

AEN, fonds JG 1.17. ↩

-

BGE Microfilm F 1144, 24 juin 1903. ↩

-

« Visite de James Guillaume », La Sentinelle, 5 septembre 1903. ↩

-

Programme indiqué dans sa lettre du 3 octobre 1903, ibid. ↩

-

AEN, fonds GEG VII B. ↩

-

Article paru dans Le Journal du 27 décembre 1903, et repris dans La Vie Ouvrière, 20 février 1914, 6e année, n^o^ 106, p. 229-233, passim, numéro « Pour les 70 ans de James Guillaume ». ↩

-

J. Guillaume, « L'Annuaire Décimal (Calendrier républicain) », L'Émancipation de l'instituteur, organe mensuel de la Fédération nationale des instituteurs et institutrices de France, 10e année, n^o^ 78, janvier-février 1914, p. 8-12. Le texte lui avait été demandé pour un Almanach de l'instituteur qui n'a jamais paru. IISH, Fritz Brupbacher Papers 252 ; AEN, fonds JG 46.25, « Faut-il réveillonner ? » ↩

-

AEN, fonds GEG I/6. ↩

-

Cf. lettre de la Fédération, 4 avril 1904, appelant à une réunion à son siège, 28 rue Serpente, pour la formation des commissions ; elle compte sur les trois camarades du 14e et sur le camarade Rabaud. GA 103.59. ↩

-

AEN, fonds GEG I/6. ↩

-

AEN, fonds JG 103.281. ↩

-

AEN fonds GEG I/6. ↩

-

L. Mercier, op. cit., p. 98-103. ↩

-

AEN fonds JG 103.147, 103.150. ↩

-

Pages libres, t. 7, 18 juin 1904, p. 484. ↩

-

AEN fonds JG 103.109, 21 février 1905. ↩

-

AEN fonds GEG II/1, 21 janvier 1906, signée Fouriel. ↩

-

AEN fonds JG 103.200. ↩

-

On trouve ce texte dans la plupart des histoires du syndicalisme et, bien sûr, dans les procès-verbaux du Congrès, réédités en 1983 : Le Congrès de la Charte d'Amiens. 9e congrès de la C.G.T.- 8 au 14 octobre 1906 et conférence des bourses du travail, 15 et 16 octobre, Paris, Éditions de l'Institut C.G.T. d'histoire sociale, 1983, p. 370-371. Sur le Congrès, cf. Robert Brécy, Le mouvement syndical en France 1871-1921. Essai bibliographique, Paris-La Haye, Mouton & Cie, 1963, p. 64-67. ↩

-

BGE Microfilm F 1144, Paris, 14 octobre 1906. ↩

-

AEN, fonds JG 25.16. ↩

-

AEN, fonds JG GA 25.17. ↩

-

Archives de la Préfecture de Police, Paris (APP), B/A 1111, d. Guillaume, 30 avril 1905. ↩

-